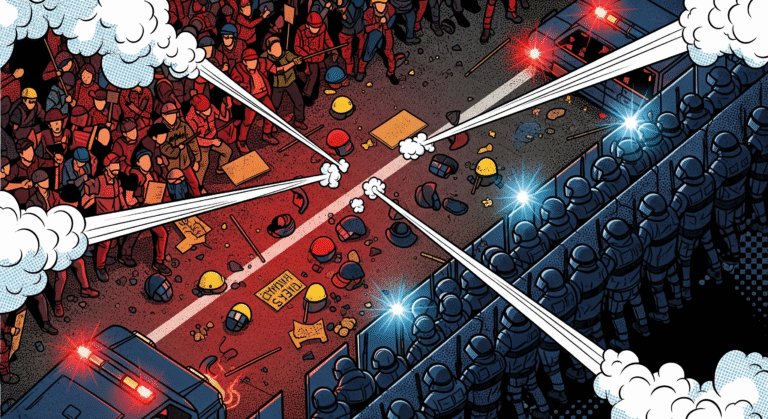

Pernah nggak sih, kamu lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba muncul video yang bikin dada sesak? Video yang memperlihatkan aparat berseragam, yang seharusnya jadi pelindung, justru melakukan kekerasan. Mungkin kamu langsung berpikir, “Kok bisa, ya? Apa mereka nggak punya hati?” Pertanyaan ini wajar banget, apalagi kalau kita melihat kejadian tragis yang belum lama ini menimpa seorang driver ojek online, Affan Kurniawan, yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) polisi. Kejadian ini bukan yang pertama dan sayangnya, mungkin bukan yang terakhir. Fenomena brutalitas polisi ini kompleks, dan jawabannya nggak sesederhana “oknum jahat”. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng dari kacamata psikologi, biar kita makin paham akar masalahnya.

Kenapa Brutalitas Polisi Bisa Terjadi di Mana Saja?

Seringkali, saat ada kasus brutalitas polisi, narasi yang muncul adalah “itu cuma ulah oknum”. Tapi, kalau “oknum” ini terus-terusan muncul di berbagai tempat dengan pola yang mirip, mungkin masalahnya lebih dalam dari sekadar individu yang jahat. Ini bukan lagi soal ‘apel busuk’ dalam keranjang, tapi bisa jadi ada sesuatu yang salah dengan ‘keranjangnya’ itu sendiri. Lingkungan, sistem, dan tekanan kelompok punya andil super besar dalam membentuk perilaku seseorang, termasuk seorang polisi.

Coba bayangkan, seorang polisi itu manusia biasa seperti kita, yang kemudian diberi seragam, senjata, dan kekuasaan untuk “menegakkan hukum”. Mereka dilatih dalam lingkungan yang sangat terstruktur, hierarkis, dan seringkali menekankan loyalitas korps di atas segalanya. Kondisi ini, ditambah dengan tekanan kerja yang tinggi dan paparan terhadap situasi berbahaya setiap hari, bisa menjadi resep jitu untuk memicu tindakan agresif yang di luar batas. Nah, di sinilah psikologi sosial mulai angkat bicara, menjelaskan bagaimana orang baik bisa melakukan hal yang buruk dalam situasi tertentu.

Melebur dalam Kelompok

Pernah dengar Eksperimen Penjara Stanford oleh psikolog Philip Zimbardo? Singkatnya, eksperimen ini mengubah mahasiswa biasa menjadi “penjaga” dan “tahanan” dalam simulasi penjara. Hasilnya mengerikan: dalam waktu singkat, para “penjaga” yang aslinya orang baik-baik mulai bertindak sangat kejam dan sadis terhadap “tahanan”. Eksperimen ini dihentikan lebih awal karena situasinya sudah di luar kendali. Ini adalah contoh ekstrem dari sebuah konsep psikologi sosial yang disebut Deindividuasi.

Deindividuasi adalah kondisi psikologis di mana seseorang kehilangan kesadaran diri (self-awareness) dan rasa tanggung jawab pribadi karena merasa anonim dalam sebuah kelompok besar. Ketika memakai seragam yang sama, menjadi bagian dari sebuah unit, dan menghadapi “musuh” bersama (misalnya, demonstran atau tersangka), identitas pribadi seorang polisi bisa “melebur”. Mereka bukan lagi Budi atau Andi, tapi “kami, polisi”. Dalam kondisi ini, kontrol diri menurun drastis dan mereka jadi lebih rentan untuk bertindak impulsif dan agresif, mengikuti arus kelompok tanpa berpikir panjang tentang benar atau salah. Tanggung jawab seolah “terbagi rata” ke semua anggota, sehingga tidak ada yang merasa paling bersalah.

‘Power Tends to Corrupt‘: Ketika Kekuasaan Mengubah Seseorang

Selain melebur dalam kerumunan, ada satu lagi faktor kuat: kekuasaan. Ada kutipan terkenal dari Lord Acton, “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan korup secara absolut.” Ini bukan cuma omong kosong politik, tapi juga ada benarnya secara psikologis. Memegang kekuasaan, bahkan dalam skala kecil, bisa mengubah cara kerja otak kita. Kekuasaan bisa menurunkan empati, meningkatkan fokus pada tujuan pribadi, dan membuat kita lebih mudah mengobjektifikasi orang lain.

Dalam konteks kepolisian, kekuasaan ini dilegitimasi oleh negara. Mereka punya hak untuk menggunakan kekuatan yang tidak dimiliki warga sipil biasa. Jika tidak ada kontrol dan pengawasan yang ketat, kekuasaan ini bisa dengan mudah disalahgunakan. Munculah mentalitas “kita versus mereka” (us vs. them). Warga sipil, terutama kelompok yang dianggap “bermasalah”, bisa dilihat bukan lagi sebagai sesama manusia yang harus dilindungi, tapi sebagai objek yang harus ditaklukkan. Kombinasi antara deindividuasi dan rasa kuasa inilah yang seringkali menjadi pemicu utama terjadinya brutalitas polisi.

Cermin Buram di Negeri Sendiri

Sekarang, mari kita lihat negara kita. Kasus Affan Kurniawan adalah puncak gunung es dari masalah brutalitas polisi di Indonesia yang sudah mengakar. Data dari lembaga bantuan hukum seperti YLBHI atau KontraS secara konsisten menunjukkan bahwa angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat masih tinggi setiap tahunnya, mulai dari salah tangkap, penyiksaan saat interogasi, hingga penggunaan kekuatan berlebihan saat mengamankan aksi massa. Pola-pola ini menunjukkan bahwa masalahnya bersifat sistemik, bukan insidental.

Kasus meninggalnya Affan Kurniawan, di mana ia berada di tengah kerumunan demonstrasi saat sedang mencari nafkah, adalah cerminan tragis dari teori deindividuasi yang kita bahas tadi. Ketika berada dalam satu unit besar dengan tensi yang tinggi, rasa tanggung jawab individu bisa lenyap. Pertanyaannya bukan lagi “Apa yang harus saya lakukan sebagai individu yang bermoral?” tapi berubah menjadi “Apa yang dilakukan oleh kelompok saya?”. Jika tidak ada yang menghentikan atau mengingatkan, tindakan fatal pun bisa terjadi begitu saja. Ini menjadi pengingat keras bahwa tanpa reformasi institusional yang serius, transparansi, dan mekanisme akuntabilitas yang kuat, seragam yang seharusnya melambangkan perlindungan justru akan terus menjadi sumber ketakutan bagi sebagian masyarakat.

Sebagai anak muda yang melek informasi, memahami akar masalah ini adalah langkah pertama. Bukan untuk membenci institusinya, tapi untuk mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Kita butuh polisi yang profesional, humanis, dan yang benar-benar sadar bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah senjata, melainkan kepercayaan dari masyarakat yang mereka layani.

Suka dengan tulisan di WartaCendekia? Kamu bisa dukung kami via LYNK.ID. Kami punya beberapa Merchandise, semoga ada yang kamu suka. Atau kamu bisa dukung kami melalui SAWERIA. Dukunganmu akan jadi “bahan bakar” untuk server, riset, dan ide-ide baru. Visi kami sederhana: bikin ilmu pengetahuan terasa dekat dan seru untuk semua. Terima kasih, semoga kebaikanmu kembali berlipat.

Daftar Pustaka

- Aronson, E., Wilson, T. D., & Sommers, S. R. (2018). Social Psychology (10th ed.). Pearson.

- Festinger, L., Pepitone, A., & Newcomb, T. (1952). Some consequences of de-individuation in a group. Journal of Abnormal and Social Psychology, 47(2), 382–389.

- Haney, C., Banks, W. C., & Zimbardo, P. G. (1973). A study of prisoners and guards in a simulated prison. Naval Research Review, 30, 4-17.

- KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan). (2023). Laporan Tahunan dan Catatan Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: KontraS.

- Staub, E. (2003). The Psychology of Good and Evil: Why Children, Adults, and Groups Help and Harm Others. Cambridge University Press.

Demo Anarkis dan Politik Kuasa Media

Kok bisa, demo yang awalnya damai buat menyuarakan pendapat, malah berujung anarkis dan merusak fasilitas umum? Luapan amarah, atau ada faktor lain?

Penyebab Demonstrasi Rusuh: Amarah, Provokasi, atau Propaganda?

Kok bisa demo yang awalnya damai jadi serusak ini? Apakah ini amarah massa? Atau ada “sutradara” tak terlihat? Yuk, kita bedah penyebab demonstrasi rusuh ini.

Brutalitas Polisi: Kenapa Masih Terjadi?

Kenapa brutalitas polisi seolah menjadi siklus yang sulit diputus di negeri ini? Apakah ini hanya soal “oknum” nakal, atau ada sesuatu yang lebih dalam?

One Response