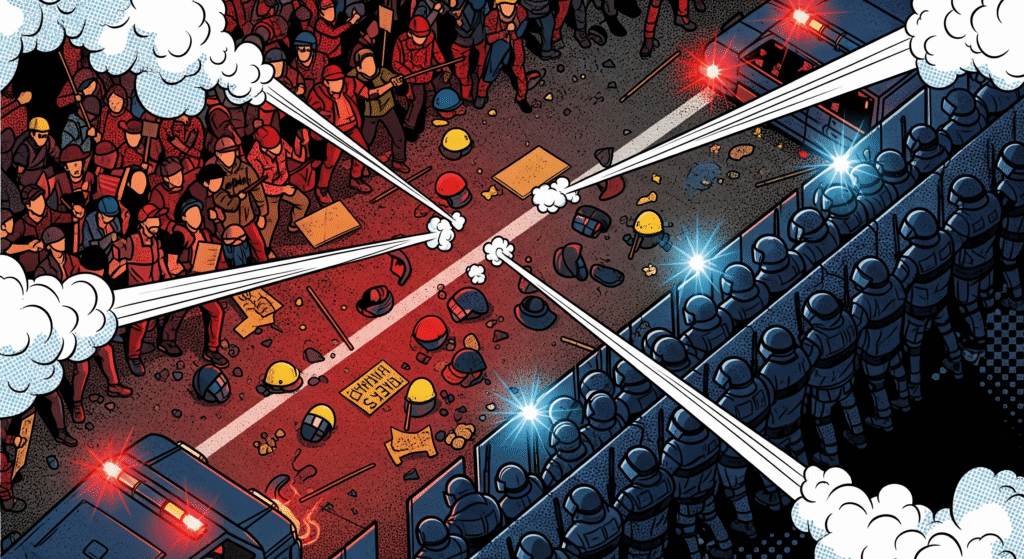

Bayangin sejenak, seorang bernama Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online, sedang mencari nafkah untuk keluarganya. Namun, takdir berkata lain. Hidupnya harus berakhir tragis, terlindas oleh kendaraan taktis (rantis) polisi saat mengawal suporter bola. Peristiwa ini bukan sekadar berita duka, tapi juga sebuah alarm keras yang kembali mengingatkan kita pada satu pertanyaan besar yang menghantui: kenapa brutalitas polisi seolah menjadi siklus yang sulit diputus di negeri ini? Apakah ini hanya soal “oknum” nakal, atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sistemik, yang salah di tubuh institusi?

Kita sering mendengar jawaban klise soal “oknum”, tapi kalau kejadiannya terus berulang, mungkin masalahnya bukan lagi soal individu, tapi soal sistem dan psikologi kelompok yang membentuk mereka. Yuk, kita coba bedah pelan-pelan akar masalahnya dari kacamata psikologi sosial, biar kita semua, terutama anak muda, jadi lebih melek soal isu ini.

Daftar Isi

Ikut-ikutan atau Tekanan?

Pernah nggak sih kamu ngerasa “nggak enakan” kalau punya pendapat beda sendiri di antara teman-teman satu geng? Atau sengaja ikut-ikutan tren biar diterima di lingkungan? Nah, fenomena psikologis inilah yang disebut konformitas. Sederhananya, konformitas adalah kecenderungan seseorang untuk mengubah perilaku atau kepercayaannya agar sesuai dengan norma kelompok, sering kali karena tekanan sosial, baik yang nyata maupun yang hanya dibayangkan (Asch, 1951). Di lingkungan yang sangat hierarkis dan menuntut kepatuhan seperti kepolisian, tekanan untuk konformitas ini jadi berkali-kali lipat lebih kuat.

Seorang polisi baru, misalnya, masuk ke dalam sebuah unit yang sudah memiliki “budaya” kerja tertentu. Ketika senior atau rekan-rekannya menggunakan pendekatan kekerasan dalam interogasi atau menghadapi massa, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Melawan arus berarti risiko dianggap lemah, tidak loyal, atau bahkan dikucilkan. Akhirnya, demi diterima dan dianggap sebagai bagian dari kelompok, ia pun ikut melakukan hal yang sama. Inilah awal mula bagaimana praktik brutalitas polisi bisa dinormalisasi dan diwariskan dari generasi ke generasi, bukan karena semua polisi jahat, tapi karena tekanan untuk “menyesuaikan diri” terlalu besar untuk dilawan sendirian.

Groupthink: Saat Solidaritas Justru Jadi Bumerang

Kalau konformitas terjadi di level individu, ada lagi fenomena yang lebih berbahaya di level kelompok, namanya Groupthink. Istilah yang dipopulerkan oleh psikolog Irving Janis (1972) ini merujuk pada kondisi di mana sebuah kelompok lebih mementingkan kekompakan dan kebersamaan daripada menganalisis masalah secara kritis. Dalam situasi groupthink, suara-suara yang berbeda atau kritis akan dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni kelompok, sehingga cenderung ditekan atau diabaikan.

Dalam konteks kepolisian, “jiwa korsa” atau solidaritas korps adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Ini bagus untuk membangun semangat tim, tapi bisa menjadi bumerang ketika berubah menjadi groupthink. Misalnya, saat sebuah tim menghadapi situasi yang memanas, alih-alih mencari cara de-eskalasi yang paling aman, mereka mungkin terjebak dalam pemikiran “kita lawan mereka”. Siapa pun di dalam tim yang menyarankan pendekatan yang lebih lunak bisa dicap sebagai pengecut. Akibatnya, kelompok ini bisa mengambil keputusan yang ekstrem dan tidak rasional, yang berujung pada tindakan represif dan kekerasan. Mereka merasa keputusan itu benar karena “semua setuju”, padahal persetujuan itu lahir dari tekanan untuk seragam, bukan dari analisis yang jernih.

Di Balik ‘Tembok Biru Keheningan’: Kode Senyap yang Melanggengkan Brutalitas Polisi

Nah, ini dia salah satu akar masalah yang paling sulit dibongkar: The Blue Wall of Silence atau “Tembok Biru Keheningan”. Ini adalah semacam “kode etik” tak tertulis di kalangan aparat penegak hukum di banyak negara, termasuk yang gejalanya terasa di Indonesia. Intinya adalah sebuah aturan senyap untuk tidak melaporkan kesalahan, pelanggaran, atau bahkan kejahatan yang dilakukan oleh sesama rekan polisi. Loyalitas kepada sesama anggota korps ditempatkan di atas segalanya, bahkan di atas kebenaran dan keadilan.

Tembok ini dibangun di atas rasa saling ketergantungan. Polisi di lapangan butuh dukungan rekannya untuk bisa selamat. Melaporkan kesalahan rekan bisa dianggap pengkhianatan yang membahayakan nyawa dan karier. Polisi yang berani buka suara atau menjadi whistleblower akan menghadapi konsekuensi berat: dikucilkan, kariernya dihambat, dipindahtugaskan ke tempat terpencil, atau bahkan mendapat ancaman fisik. Akibatnya, banyak polisi yang sebenarnya baik dan tidak setuju dengan brutalitas polisi memilih untuk diam. Keheningan inilah yang memberikan semacam “imunitas” bagi para pelaku kekerasan, membuat mereka merasa bisa melakukan apa saja tanpa akan ada konsekuensi dari internal.

Pada akhirnya, untuk memutus siklus kekerasan ini, solusinya tidak bisa hanya dengan menghukum “oknum”. Perlu ada reformasi sistemik yang berani membongkar budaya konformitas negatif, mencegah groupthink dengan mendorong pemikiran kritis, dan yang terpenting, meruntuhkan “Tembok Biru Keheningan”. Ini bisa dimulai dari perbaikan sistem pendidikan dan pelatihan polisi yang lebih humanis, mekanisme pengawasan eksternal yang kuat dan independen, serta jaminan perlindungan penuh bagi setiap anggota yang berani melaporkan penyimpangan di dalam tubuh institusinya. Karena pada dasarnya, polisi yang profesional dan dicintai rakyat adalah polisi yang berani membersihkan dirinya dari dalam.

Suka dengan tulisan di WartaCendekia? Kamu bisa dukung kami via LYNK.ID. Kami punya beberapa Merchandise, semoga ada yang kamu suka. Atau kamu bisa dukung kami melalui SAWERIA. Dukunganmu akan jadi “bahan bakar” untuk server, riset, dan ide-ide baru. Visi kami sederhana: bikin ilmu pengetahuan terasa dekat dan seru untuk semua. Terima kasih, semoga kebaikanmu kembali berlipat.

Daftar Pustaka

Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In H. Guetzkow (Ed.), Groups, leadership and men (pp. 177–190). Carnegie Press.

Janis, I. L. (1972). Victims of Groupthink: A Psychological Study of Foreign-Policy Decisions and Fiascoes. Houghton Mifflin.

Skolnick, J. H. (2008). Enduring issues of police culture and demographics. Policing and Society, 18(1), 35-45.

Zimbardo, P. G. (2007). The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil. Random House.

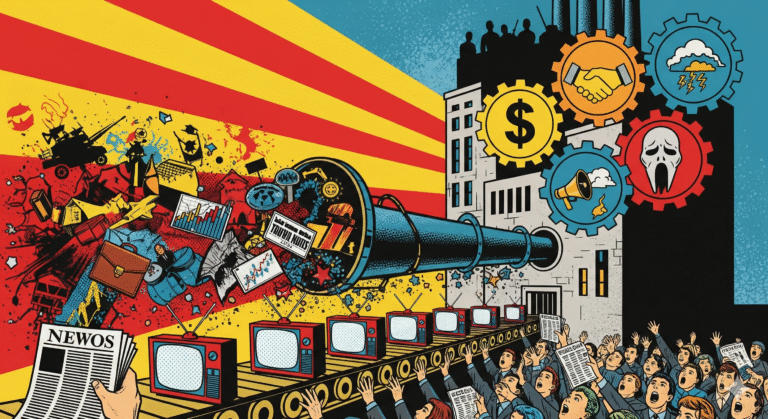

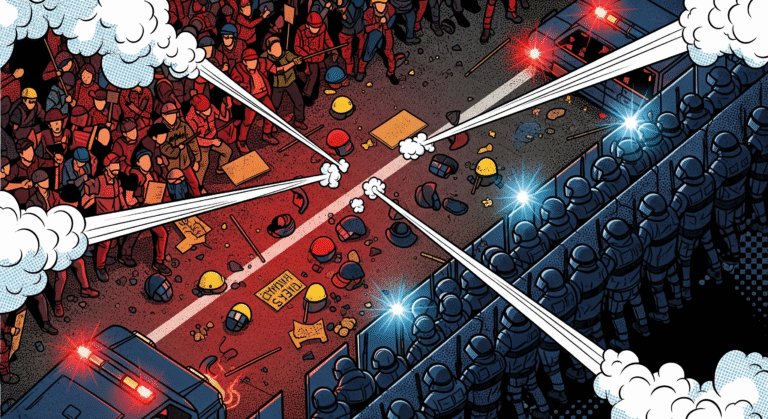

Demo Anarkis dan Politik Kuasa Media

Kok bisa, demo yang awalnya damai buat menyuarakan pendapat, malah berujung anarkis dan merusak fasilitas umum? Luapan amarah, atau ada faktor lain?

Penyebab Demonstrasi Rusuh: Amarah, Provokasi, atau Propaganda?

Kok bisa demo yang awalnya damai jadi serusak ini? Apakah ini amarah massa? Atau ada “sutradara” tak terlihat? Yuk, kita bedah penyebab demonstrasi rusuh ini.

Brutalitas Polisi: Kenapa Masih Terjadi?

Kenapa brutalitas polisi seolah menjadi siklus yang sulit diputus di negeri ini? Apakah ini hanya soal “oknum” nakal, atau ada sesuatu yang lebih dalam?

2 Responses