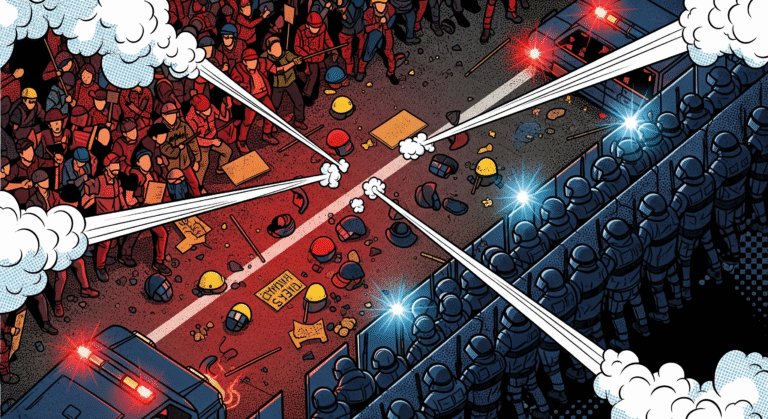

Bayangin kamu lagi scroll media sosial, tiba-tiba linimasa penuh sama berita duka. Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) polisi saat demo besar seminggu terakhir. Hati rasanya langsung nyess, campur aduk antara sedih, marah, dan bingung. Di satu sisi, kita lihat ribuan orang turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Tapi di sisi lain, muncul gambar-gambar halte bus yang terbakar, gedung DPR terbakar, dan bentrokan yang nggak terhindarkan. Pertanyaannya simpel: Kok bisa demo yang awalnya damai jadi serusak ini? Apakah ini murni luapan amarah massa? Atau ada “sutradara” tak terlihat yang sengaja bikin keruh suasana? Yuk, kita bedah bareng-bareng penyebab demonstrasi rusuh ini dari kacamata psikologi sosial.

Daftar Isi

Kerumunan, Emosi, dan Hilangnya Jati Diri

Pernah nggak, kamu dateng ke konser musik atau nonton pertandingan bola di stadion? Rasanya beda banget kan teriak bareng ribuan orang? Energi kolektif itu bikin kita lebih berani dan lepas. Nah, dalam psikologi, fenomena ini disebut deindividuasi. Secara sederhana, ketika seseorang menjadi bagian dari kerumunan besar, identitas personalnya seolah “melebur”. Tanggung jawab pribadi pun terasa berkurang karena semuanya dilakukan “bersama-sama”.

Menurut psikolog sosial klasik, Gustave Le Bon (1895) dalam bukunya The Crowd: A Study of the Popular Mind, kerumunan bisa punya “jiwa”-nya sendiri yang cenderung impulsif dan mudah tersulut emosi. Logika individu sering kali kalah sama sentimen kolektif. Dalam konteks demo, ketika satu orang mulai melempar botol, yang lain bisa dengan mudah ikut-ikutan tanpa berpikir panjang. Ini bukan berarti semua demonstran itu jahat atau punya niat merusak. Sering kali, mereka hanya terseret arus emosi sesaat yang diperkuat oleh anonimitas di dalam kerumunan. Kecewa, marah, dan rasa frustrasi yang terpendam bisa meledak secara kolektif saat ada pemicunya.

Penyusup di Tengah Massa: Benarkah Ada Provokator?

Sekarang kita masuk ke teori yang sering banget kita dengar: adanya provokator atau agent provocateur. Ini bukan cuma isapan jempol, guys. Dalam banyak sejarah gerakan sosial di seluruh dunia, keberadaan penyusup yang sengaja memancing kerusuhan adalah taktik yang nyata. Tujuannya? Macam-macam. Bisa untuk mendiskreditkan atau menggembosi aksi demonstrasi, sehingga tuntutan utama mereka jadi kabur dan publik berbalik membenci para demonstran.

Bayangin aja, di tengah ribuan massa yang damai, ada sekelompok kecil orang—yang bahkan mungkin bukan bagian dari aliansi mahasiswa atau buruh—mulai melakukan pengerusakan fasilitas umum. Media akan langsung menyorot aksi anarkis itu. Narasi yang terbentuk di masyarakat pun bergeser dari “mahasiswa menuntut keadilan” menjadi “pendemo anarkis merusak kota”. Akibatnya, simpati publik luntur dan aparat keamanan mendapat pembenaran untuk melakukan tindakan represif. Mengidentifikasi siapa provokator ini sangat sulit, karena mereka sengaja berbaur dan menghilang secepat kilat setelah berhasil menyulut api.

Propaganda dan Manufacturing Consent: Menggiring Opini Publik

Ini levelnya lebih tinggi lagi, yaitu permainan narasi dan propaganda. Konsep Manufacturing Consent atau “Manufaktur Persetujuan” yang dipopulerkan oleh Noam Chomsky (Herman & Chomsky, 1988) relevan banget di sini. Intinya, pihak yang berkuasa, entah itu pemerintah atau kelompok kepentingan tertentu, bisa menggunakan media massa untuk membentuk persepsi publik sesuai keinginan mereka. Caranya adalah dengan membingkai (framing) sebuah isu secara terus-menerus.

Misalnya, jika ada gelombang demonstrasi yang mengkritik kebijakan pemerintah, narasi tandingan bisa diciptakan. Demonstrasi akan dilabeli sebagai “tindakan anarkis”, “ditunggangi kepentingan asing“, atau “upaya makar”. Berita tentang pengerusakan fasilitas umum akan diulang-ulang, sementara substansi tuntutan demonstran dikesampingkan. Ketika publik setiap hari disuguhi narasi seperti ini, secara perlahan opini mereka akan tergiring untuk setuju bahwa demo itu salah dan harus dihentikan dengan cara apa pun. Inilah proses “manufaktur persetujuan”, di mana kita dibuat setuju tanpa merasa dipaksa, sebuah propaganda yang halus namun sangat efektif.

Jadi, Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Melihat kompleksitas masalah ini, jelas bahwa menyalahkan satu pihak saja itu nggak adil dan terlalu menyederhanakan. Penyebab demonstrasi rusuh adalah hasil dari berbagai faktor: ledakan emosi psikologis massa, kemungkinan adanya penyusup, hingga perang narasi di media. Lalu, sebagai anak muda yang peduli, apa yang bisa kita lakukan?

Pertama, jadilah demonstran atau audiens yang cerdas. Jika kamu ikut turun ke jalan, sadari betul potensi deindividuasi. Jaga teman di sebelahmu, tetap fokus pada tujuan aksi, dan jangan mudah terprovokasi. Jika ada yang mulai bertindak anarkis, sebisa mungkin isolasi oknum tersebut dan ingatkan massa untuk tetap tenang. Kedua, kembangkan literasi media yang kritis. Jangan telan mentah-mentah satu sumber berita. Bandingkan berbagai media, cari tahu siapa pemilik media tersebut, dan lihat dari sudut pandang mana mereka melaporkan sebuah peristiwa. Dengan begitu, kita nggak gampang digiring oleh propaganda. Tragedi seperti yang menimpa Affan Kurniawan, Muh. Akbar Basri, Syahrina Wati dan Syaiful Akbar harus menjadi pengingat yang menyakitkan bahwa kekerasan, dari pihak mana pun, hanya akan meninggalkan luka dan merugikan orang-orang tak bersalah. Suara kritis itu penting, tapi menyampaikannya dengan cara yang aman dan damai adalah sebuah keharusan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Suka dengan tulisan di WartaCendekia? Kamu bisa dukung kami via LYNK.ID. Kami punya beberapa Merchandise, semoga ada yang kamu suka. Atau kamu bisa dukung kami melalui SAWERIA. Dukunganmu akan jadi “bahan bakar” untuk server, riset, dan ide-ide baru. Visi kami sederhana: bikin ilmu pengetahuan terasa dekat dan seru untuk semua. Terima kasih, semoga kebaikanmu kembali berlipat.

Daftar Pustaka

- Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books.

- Le Bon, G. (1895). The Crowd: A Study of the Popular Mind. T. Fisher Unwin.

- Schweingruber, D. (2000). Mob Psychology and the Tienen (Belgium) Riots of 1899. Journal of the History of the Behavioral Sciences, 36(4), 407-420.

- Tilly, C. (2003). The Politics of Collective Violence. Cambridge University Press.

- Zimbardo, P. G. (1969). The human choice: Individuation, reason, and order versus deindividuation, impulse, and chaos. In W. J. Arnold & D. Levine (Eds.), Nebraska Symposium on Motivation (Vol. 17, pp. 237–307). University of Nebraska Press.

Demo Anarkis dan Politik Kuasa Media

Kok bisa, demo yang awalnya damai buat menyuarakan pendapat, malah berujung anarkis dan merusak fasilitas umum? Luapan amarah, atau ada faktor lain?

Penyebab Demonstrasi Rusuh: Amarah, Provokasi, atau Propaganda?

Kok bisa demo yang awalnya damai jadi serusak ini? Apakah ini amarah massa? Atau ada “sutradara” tak terlihat? Yuk, kita bedah penyebab demonstrasi rusuh ini.

Brutalitas Polisi: Kenapa Masih Terjadi?

Kenapa brutalitas polisi seolah menjadi siklus yang sulit diputus di negeri ini? Apakah ini hanya soal “oknum” nakal, atau ada sesuatu yang lebih dalam?

One Response