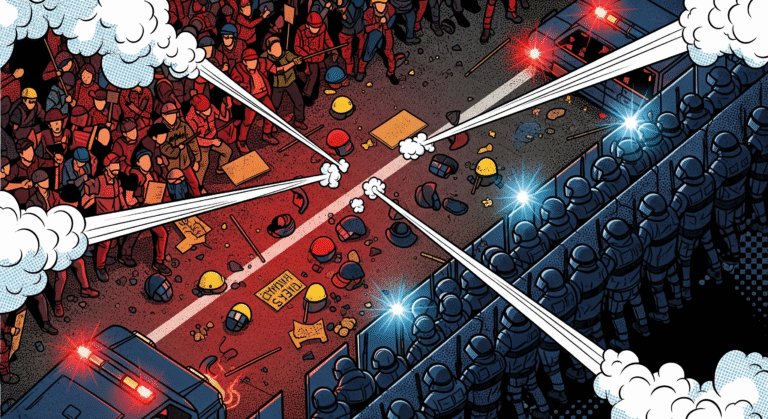

Belakangan ini ketika kamu lagi asyik scroll media sosial, pernah gak timeline-mu penuh sama gambar halte bus yang terbakar, gedung pemerintah yang terbakar, dan bentrokan antara massa dengan aparat? Di satu sisi, kamu dengar ada aspirasi penting yang lagi disuarakan. Di sisi lain, yang kamu lihat justru pemandangan chaos yang bikin ngeri. Kepala jadi pusing, hati pun bertanya-tanya: kok bisa, demo yang awalnya damai buat menyuarakan pendapat, malah berujung anarkis dan pengerusakan fasilitas umum? Apa benar ini murni luapan amarah, atau ada ‘sutradara’ tak terlihat yang sedang memainkan perannya?

Kejadian semacam ini bukan barang baru di Indonesia. Hampir setiap ada gelombang protes besar, selalu ada bumbu-bumbu kerusuhan yang menyertainya. Korban jiwa berjatuhan, fasilitas yang kita pakai bersama hancur, dan ujung-ujungnya, pesan utama dari demonstrasi itu sendiri jadi kabur. Publik yang tadinya mungkin simpati, jadi berbalik arah dan lebih fokus mencaci-maki aksi anarkisnya ketimbang memahami substansi tuntutannya. Fenomena ini, jika kita bedah pakai kacamata ilmu politik, ternyata sangat menarik dan punya kaitan erat dengan sebuah teori lawas tapi masih relevan banget: Manufacturing Consent.

Daftar Pustaka

Dari Suara Kritis ke Aksi Anarkis

Pada dasarnya, demonstrasi adalah salah satu pilar demokrasi. Itu adalah cara warga negara buat “mencolek” pemerintah, menyampaikan aspirasi, atau memprotes kebijakan yang dianggap nggak berpihak pada rakyat. Ini adalah hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Idealnya, demo berjalan damai, tertib, dan pesannya tersampaikan dengan jelas. Tapi seperti yang kita tahu, realita seringkali berbeda di lapangan. Ada banyak faktor yang bisa menyulut api dalam sekam.

Pertama, ada faktor psikologi massa. Ketika ribuan orang berkumpul, emosi bisa menular dengan cepat. Satu provokasi kecil—entah dari oknum massa atau bahkan pihak luar yang sengaja menyusup—bisa menyebar seperti virus dan memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Kedua, frustrasi yang terakumulasi. Ketika suara rakyat terasa tidak didengar berulang kali, kesabaran pun ada batasnya. Beberapa orang mungkin melihat perusakan sebagai satu-satunya cara agar suara mereka akhirnya dianggap serius. Namun, yang paling krusial dan sering luput dari perhatian kita adalah bagaimana media membingkai (atau framing) peristiwa ini. Di sinilah keadaan jadi makin rumit dan menarik untuk kita bedah lebih dalam.

Mengenal ‘Manufacturing Consent‘: Ketika Opini Kita ‘Digoreng’ Media

Sekarang, mari kita bicara soal teori yang agak berat tapi bakal saya jelaskan sesimpel mungkin. Ada dua pemikir hebat, Edward S. Herman dan Noam Chomsky, yang pada tahun 1988 menulis buku legendaris berjudul Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Intinya, mereka bilang kalau media massa—terutama media arus utama—itu nggak sepenuhnya bebas. Secara nggak sadar, media seringkali menjadi alat bagi kelompok elit (pemerintah, korporasi besar) untuk “memproduksi” atau “menciptakan” persetujuan publik atas agenda mereka.

Bayangkan media itu seperti koki di sebuah restoran besar. Koki punya banyak bahan mentah (fakta di lapangan), tapi ia harus memilih bahan mana yang akan dimasak, bagaimana cara memasaknya, dan bumbu apa yang akan ditambahkan agar hidangannya disukai oleh pemilik restoran (kelompok elit). Hasilnya? Kita sebagai konsumen hanya menyantap hidangan yang sudah jadi, tanpa tahu proses di dapurnya. Media menyaring informasi melalui beberapa “filter”, seperti kepemilikan media, kepentingan pengiklan, dan sumber berita yang seringkali berasal dari pihak-pihak berkuasa. Akibatnya, berita yang sampai ke kita bukanlah cerminan utuh dari realitas, melainkan versi realitas yang sudah “disaring” dan dibingkai sedemikian rupa.

Anarkisme dan Pengerusakan Fasilitas Umum

Lalu, apa hubungannya teori tersebut dengan anarkisme dan pengerusakan fasilitas umum yang kita lihat di TV? Jawabannya: sangat erat. Ketika sebuah demonstrasi besar terjadi, ada dua narasi utama yang bisa diangkat media. Narasi pertama adalah tentang substansi tuntutan: “Mengapa para mahasiswa dan buruh ini turun ke jalan? Apa isi undang-undang yang mereka protes? Apa dampak kebijakan ini bagi rakyat kecil?” Narasi kedua adalah tentang kerusuhannya: “Lihat! Para pendemo ini anarkis, mereka merusak fasilitas publik, mereka barbar dan mengganggu ketertiban!”

Menurut teori Manufacturing Consent, media yang dipengaruhi oleh kepentingan elit akan cenderung lebih banyak menyorot narasi kedua. Kenapa? Karena dengan menyorot aksi anarkisme dan pengerusakan fasilitas umum, citra para demonstran secara keseluruhan menjadi negatif di mata publik. Fokus masyarakat dialihkan dari “mengapa mereka protes” menjadi “lihat betapa merusaknya mereka”. Pesan kritis terhadap pemerintah atau korporasi pun tenggelam oleh citra anarkisme. Ini adalah cara yang sangat efektif untuk mendelegitimasi sebuah gerakan protes tanpa harus membantah argumen mereka satu per satu. Aksi perusakan itu seolah menjadi “senjata makan tuan” bagi para demonstran, padahal bisa jadi citra tersebut memang sengaja diperbesar (diamplifikasi) untuk tujuan tertentu.

Jadi, Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Melihat semua ini, rasanya gampang banget buat jadi pesimis atau apatis. Tapi, justru di sinilah peran kita sebagai generasi muda menjadi sangat vital. Kita lahir dan besar di era digital, di mana informasi mengalir deras dari berbagai penjuru. Ini adalah pisau bermata dua: bisa membuat kita lebih tahu, tapi juga bisa membuat kita lebih mudah ‘digoreng’ oleh narasi-narasi tertentu. Lantas, apa yang sebaiknya kita lakukan?

Kuncinya adalah literasi media dan berpikir kritis. Jangan telan mentah-mentah setiap berita atau video yang kamu lihat. Lakukan beberapa langkah sederhana ini:

- Cek & Ricek Sumber: Apakah berita itu datang dari media yang kredibel? Coba bandingkan pemberitaan dari beberapa media yang berbeda, termasuk media independen.

- Lihat Gambaran Besarnya: Ketika melihat gambar halte yang terbakar, coba cari tahu juga apa yang memicu demo tersebut. Pahami substansi tuntutan yang diperjuangkan. Jangan biarkan satu gambar mendefinisikan keseluruhan cerita.

- Waspadai Provokasi: Di media sosial, sangat mudah menyebar narasi kebencian dan provokasi. Jika ada konten yang terasa terlalu mengadu domba, jangan ikut menyebarkannya.

- Diskusi Secara Sehat: Ajak teman-temanmu berdiskusi. Dengarkan berbagai sudut pandang. Semakin banyak perspektif yang kamu dapat, semakin bijak kamu dalam menyikapi sebuah isu.

Memahami bahwa ada potensi “pembuatan persetujuan” di sekitar kita bukan berarti kita harus jadi anti-media atau paranoid. Justru sebaliknya, ini membuat kita jadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan warga negara yang lebih kritis. Dengan begitu, kita tidak mudah diombang-ambingkan dan bisa memberikan kontribusi yang lebih jernih untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, di mana suara kritis didengar tanpa harus dibungkam oleh narasi anarkisme.

Suka dengan tulisan di WartaCendekia? Kamu bisa dukung kami via LYNK.ID. Kami punya beberapa Merchandise, semoga ada yang kamu suka. Atau kamu bisa dukung kami melalui SAWERIA. Dukunganmu akan jadi “bahan bakar” untuk server, riset, dan ide-ide baru. Visi kami sederhana: bikin ilmu pengetahuan terasa dekat dan seru untuk semua. Terima kasih, semoga kebaikanmu kembali berlipat.

Daftar Pustaka

- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. Pantheon Books.

- McQuail, D. (2010). McQuail’s mass communication theory (6th ed.). Sage publications.

- Hadiz, V. R. (2010). Localising power in post-authoritarian Indonesia: A Southeast Asia perspective. Stanford University Press.

- Tapsell, R. (2017). Media power in Indonesia: Oligarchs, citizens and the digital revolution. Rowman & Littlefield.

- della Porta, D., & Diani, M. (2020). Social movements: An introduction (3rd ed.). Wiley-Blackwell.

Demo Anarkis dan Politik Kuasa Media

Kok bisa, demo yang awalnya damai buat menyuarakan pendapat, malah berujung anarkis dan merusak fasilitas umum? Luapan amarah, atau ada faktor lain?

Penyebab Demonstrasi Rusuh: Amarah, Provokasi, atau Propaganda?

Kok bisa demo yang awalnya damai jadi serusak ini? Apakah ini amarah massa? Atau ada “sutradara” tak terlihat? Yuk, kita bedah penyebab demonstrasi rusuh ini.

Brutalitas Polisi: Kenapa Masih Terjadi?

Kenapa brutalitas polisi seolah menjadi siklus yang sulit diputus di negeri ini? Apakah ini hanya soal “oknum” nakal, atau ada sesuatu yang lebih dalam?